「法文有譯思」單元,由台灣法語譯者協會(ATTF)與Openbook閱讀誌共同企畫,關注翻譯現場,邀請不同譯者分享經驗,引介重要譯人譯事,不定期刊登。

文/陳太乙

Parij

。來自烏拉山脈到窩瓦河一帶,歐洲最遠端的士兵們用這個字指稱這座古老城市東北側那半邊。Parij,標示看板上,「j」所代表的西里爾字母,「Ж」,六隻長觸爪遙遙伸展,伸向城市的四面八方,甚或更遠。在貫穿全城的圍牆另一邊,這座城的名稱並不全然相同,僅差一個字母,最後那個。一個子音驅除了六隻觸爪。

時值一場以冷為名的戰爭之末期。

Parij就是Paris,巴黎。

這是我翻譯的第三本菲耶小說,又一部精采的作品。他的書寫常以現實細節為基調,蘊藏各種層次的含意,並採用跳躍的敘述手法,融入不同敘事者的觀點及心理,每每是真實與想像的碰撞。翻譯時,免不了查找大量(冷僻的)資料,反覆推敲拿捏文句口吻,每一次都是苦戰,卻也是享受,因為菲耶總能讓我在工作的同時保持閱讀、求知與再創作的樂趣。最難得的是,即使有點冷門另類,出版社仍很有意願繼續引介這位法國當代少見的中短篇小說家,我為自己和讀者深感幸運。

「菲耶的作品是哪些特質吸引妳?」我問衛城總編輯莊瑞琳。

「孤獨,以及存在的不可溝通性」,詩人回答。

能夠如此一針見血,果然是真愛!而就衛城的出版風格仔細想想,這也不是偶然。《巴黎》(Parij),菲耶這部早期的小說,呈現的正是一個城市中不能溝通的兩個區域:一邊盡情展現輝煌光明,另一邊深陷恐怖幽暗;一邊不在乎分裂,另一邊念茲在茲要統一。

架空歷史(Uchronie)向來是菲耶的拿手好戲:移花接木,錯置時空,造成某時某地曾發生的某事件發展出現「短路」,藉此探討某些特定題材。但他不預設立場,並非為了客觀,而是比記者或史官更甚地,以一種近似科學家的精神,推測控制變因下的各種現象,反應,可能性。為了這次的實驗,他把柏林圍牆搬到了巴黎。

(...)

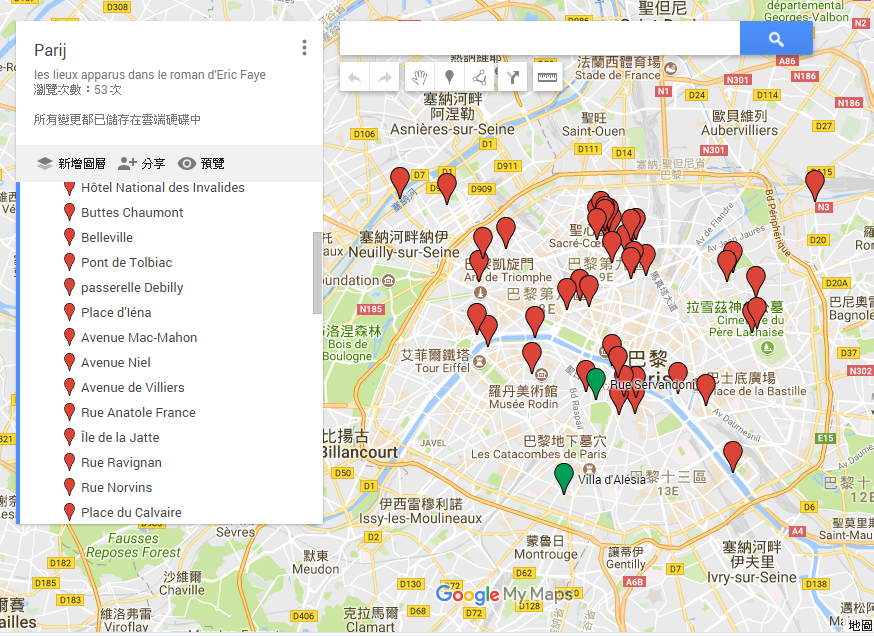

翻譯時,為了釐清東西兩城的分界,我曾嘗試製作一份本小說專屬的Parij地圖,除了標示書中提及的地點,看看沿著塞納河築起的圍牆兩岸如何壁壘分明以外,也順便追隨人物們的足跡,跟著菲耶這位嚮導,巴黎走透透。於是我常花許多時間在Google地圖上流連神遊,甚至打開瀏覽街景功能,把那個黃色小人抓進秀蒙丘公園,按照書中的路線,亦步亦趨地,越過自殺橋,循石階爬上山頂的神廟亭,又下山到橋口岩壁下方的湖閣餐廳……