-

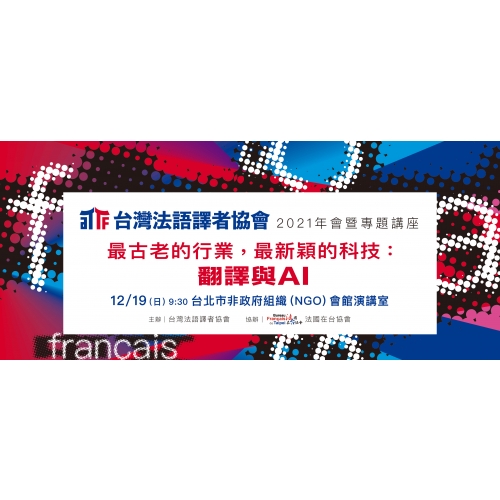

2021專題講座暨會員大會:【最古老的行業,最新穎的科技:翻譯與AI】2021年台灣法語譯者協會年會暨專題講座於12月19日上午在臺北市非政府組織(NGO)會館舉行,以「最古老的行業,最新穎的科技:翻譯與AI 」,以展開今天的專題探討。

2021專題講座暨會員大會:【最古老的行業,最新穎的科技:翻譯與AI】2021年台灣法語譯者協會年會暨專題講座於12月19日上午在臺北市非政府組織(NGO)會館舉行,以「最古老的行業,最新穎的科技:翻譯與AI 」,以展開今天的專題探討。 -

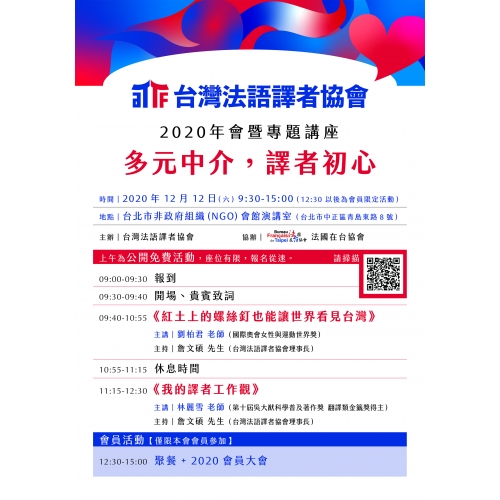

2020專題講座暨會員大會:多元中介,譯者初心2020年台灣法語譯者協會年會暨專題講座於12月12日上午在臺北市非政府組織(NGO)會館舉行,以「多元中介,譯者初心 」,以展開今天的專題探討。

2020專題講座暨會員大會:多元中介,譯者初心2020年台灣法語譯者協會年會暨專題講座於12月12日上午在臺北市非政府組織(NGO)會館舉行,以「多元中介,譯者初心 」,以展開今天的專題探討。 -

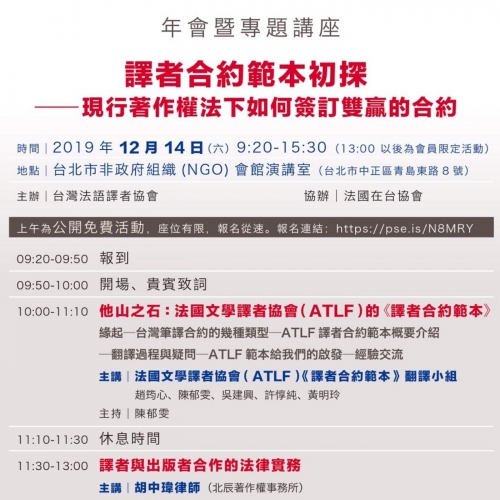

2019專題講座暨會員大會:譯者合約範本初探——現行著作權法下如何簽訂雙贏的合約2019年台灣法語譯者協會年會暨專題講座於12月14日上午在臺北市非政府組織(NGO)會館舉行,以「法國文學譯者協會(ATLF)《譯者合約範本》」和「譯者與出版者合作的法律實務」,以展開今天的專題探討。

2019專題講座暨會員大會:譯者合約範本初探——現行著作權法下如何簽訂雙贏的合約2019年台灣法語譯者協會年會暨專題講座於12月14日上午在臺北市非政府組織(NGO)會館舉行,以「法國文學譯者協會(ATLF)《譯者合約範本》」和「譯者與出版者合作的法律實務」,以展開今天的專題探討。 -

[年會紀實三] 法國漫畫──從蒙馬特、羅浮宮到坎城影展台灣讀者對於漫畫的理解,大多偏好日漫模式,阿和總編希望帶給台灣讀者更多的可能性,這幾年來一直持續引進歐漫,尤其是法國漫畫作品,從文學類的如普魯斯特的《追憶似水年華》,到科幻類、情色類、再到生活風格類等。譯者喬一樵與黃健和的第一次合作,始於《藍色是最溫暖的顏色》一書,這本作品中很豐富的文學性帶給她如詩般的感受,從此開啟了她的漫畫翻譯。

-

[年會紀實二] 我的法語生活書提案VS. 身為一鍋八寶粥─生活風格書譯者的崩潰日常第二場講座主題針對的是法語生活書,三采文化的吳愉萱主編具體地分享了出版社如何與書商談版權之報價、競價等操作,而譯者的選擇更是編輯面對生活風格類書籍經常宛如百科全書一般的作品時非常重大的課題,究竟是選擇專職譯者好,還是具有專業知識者好?而有生活風格書女王之稱的譯者韓書妍小姐,以翻譯《肉品聖經》之經驗作為分享,說翻譯法國人寫關於飲食的書,簡直就是自找麻煩!那是個對於「吃」極為執著而講究的民族,於是對於「吃」這個字義所延伸出的文化層次、歷史層次等等之豐富,譯者與編輯都必須具有「偏執」的精神去講究每一個用詞。

-

[年會紀實一] 翻譯文學的對話性──以菲耶的《巴黎》為例對話性,不該只侷限在文本與譯者、與編輯之間,而該進入市場,與大眾、與讀者產生對話。文學的迷人之處,其魅力,就在於透過想像力、透過虛構的故事,直接打中現實中的人心。文學作家一直藉由他們的作品帶領人們來理解現代性,以文學故事將生命、宇宙組合起來。文學作品,其實是社會最好的一面鏡子,回應社會與世界在劇烈變動中產生的問題,在現實傾軋中產生的人的悲劇;故事,往往就是如此產生。

[年會紀實一] 翻譯文學的對話性──以菲耶的《巴黎》為例對話性,不該只侷限在文本與譯者、與編輯之間,而該進入市場,與大眾、與讀者產生對話。文學的迷人之處,其魅力,就在於透過想像力、透過虛構的故事,直接打中現實中的人心。文學作家一直藉由他們的作品帶領人們來理解現代性,以文學故事將生命、宇宙組合起來。文學作品,其實是社會最好的一面鏡子,回應社會與世界在劇烈變動中產生的問題,在現實傾軋中產生的人的悲劇;故事,往往就是如此產生。